Stromerzeugung im Wandel: Exkursion zu Tagebau und Windrädern

Gemeinsam mit dem Klima-Treff Eitorf haben wir im Oktober eine Exkursion zu Tagebau und Windrädern für Bürger/-innen aus Eitorf und Ruppichteroth organisiert. Wir wollten gemeinsam schauen, wie Strom bisher erzeugt wurde und wie sich die Stromerzeugung mit Windrädern im Wald gestaltet, da solche im Wald von Eitorf und Ruppichteroth geplant sind.

Mit einem vollen Reisebus ging es los zum Tagebau Hambach. Auch Vertreter der beiden Kommunalverwaltungen sowie unser Windexperte Thomas Wiemeler waren mit dabei.

Vor Ort erklärte uns Carmen Ulmen vom Klima-Treff Eitorf, Geografin und Expertin für Umwelt- und Klimakommunikation, dass RWE hier seit den 1970er Jahren auf 4.400 Hektar Betriebsfläche Braunkohle abbaut. Dafür mussten mehrere tausend Hektar Wald, die Autobahn und sogar ganze Dörfer der größten Braunkohlegrube Europas weichen.

„Hier bietet sich uns ein klarer Blick hinter die Steckdose“, hebt Ulmen hervor.

Ein Teil des Tagebau Hambachs. Foto: Franziska Fischer

Zukunftspläne

Mittlerweile wurde in Deutschland der Braunkohleausstieg bis spätestens 2038 beschlossen, im rheinischen Revier will man bereits 2030 mit dem Abbau stoppen. Denn bei der Kohleverbrennung zur Stromgewinnung werden schädlicher Feinstaub und große Mengen CO2 freigesetzt.

Es befinden sich bereits mehrere Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen im Hambacher Tagebau. Doch damit enden die Zukunftspläne für den Tagebau Hambach nicht: RWE möchte ihn mit Wasser aus dem Rhein fluten lassen. Es wäre der tiefste und zweitgrößte See Deutschlands. RWE geht davon aus, dass bei einem Start im Jahr 2030 der Tagebau 2070 gefüllt sein sollte. Das setzt allerdings voraus, dass der Rhein genug Wasser führt.

Carmen Ulmen beschreibt die Zukunftspläne von RWE. Foto: Franziska Fischer

Im Anschluss ging die Fahrt weiter durch das verlassene Dorf Manheim. Tatsächlich wäre die Umsiedlung aufgrund des Braunkohleausstiegs rückblickend gar nicht nötig gewesen, doch RWE will das Dorf dennoch abreißen, um es als Böschung für die Flutungspläne nutzen zu können.

Nächster Halt: Windpark

Mit diesen frischen Eindrücken und zahlreichen Hintergrundinformationen machten wir uns auf den Weg zum nächsten Stopp, einem Windpark in Simmerath in der Eifel, der im Dezember 2024 in Betrieb genommen wurde. Hier konnten wir uns ein Bild verschaffen, wie Windräder im Nadelwald aussehen, die vor Kurzem errichtet wurden.

Christian Holz, Maschinenbauingenieur, Experte für Erneuerbare Energien und ebenfalls vom Klima-Treff, erläuterte, dass Windräder nur gebaut werden dürfen, nachdem Natur-, Arten- und Anwohnerschutz überprüft worden sind. So gibt es verschiedene gesetzlich festgeschriebene Grenzwerte hinsichtlich der Abstände zu Wohnhäusern, Lärm und Schattenwurf. Zum Beispiel verfügen Windräder über Sensoren, die Schattenwurf detektieren. Sobald Wohngebäude am Tag länger als 30 Minuten oder im Jahr mehr als 30 Stunden von Schatten betroffen sind, wird das Windrad automatisch abgeschaltet.

Außerdem kommt der Bau von Windrädern im Wald nur auf Kalamitätsflächen, also stark geschädigten Waldflächen, oder in reinen Nadelwäldern in Frage. Der Flächenverbrauch beträgt beim Aufbau des Windrades einen Hektar, wovon 2.500 Quadratmeter nach Beendigung der Bauarbeiten weiterhin benötigt werden. Christian Holz betont: „Alle Formen der Stromerzeugung verbrauchen Ressourcen. Die Frage ist, womit wir unsere Umwelt am wenigsten schädigen.“

An Windrädern wird immer weiter geforscht und nachgebessert. Neue Schutzfolien auf Rotorblättern reduzieren den Abrieb, der ohnehin nicht vergleichbar mit dem von Autoreifen oder Schuhsohlen sei, so Holz. Antikollisionssysteme und Abschaltungen können Vögel und Fledermäuse schützen und Abgrenzung der Gefahrenbereiche und Eiserkennungssysteme verhindern Risiken durch Eisfall von den Rotorblättern.

Die Teilnehmer/-innen auf dem Weg zum Windpark. Foto: Franziska Fischer

Beteiligungsmöglichkeiten

Nachdem sich alle in Ruhe umschauen konnten und Antworten auf ihre Fragen erhielten fuhren wir zu einem weiteren Windpark im Hürtgenwald in der Eifel. Dieser wurde im Jahr 2019 in Betrieb genommen und hat die Besonderheit, dass ein Windrad komplett in Bürger/-innenhand ist, wie uns Klaus Wildrath berichtete. Er ist zugleich Geschäftsführer des Betreiberunternehmens und im Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft, die eines der Windräder besitzt. Dort können die Mitglieder direkt Teil der Energiewende sein, mitbestimmen und finanzielle Anlagemöglichkeiten nutzen.

Kommunen können ebenfalls von Windrädern profitieren. So erhalten Gemeinden, die sich im Umkreis von 2.500 Metern des Windrads befinden, mindestens 0,2 Cent pro Kilowattstunde über 20 Jahre hinweg. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten wie vergünstigte Stromtarife, Finanzierung gemeinnütziger Vereine oder Stiftungen, pauschale Zahlungen an umliegende Bürger/-innen.

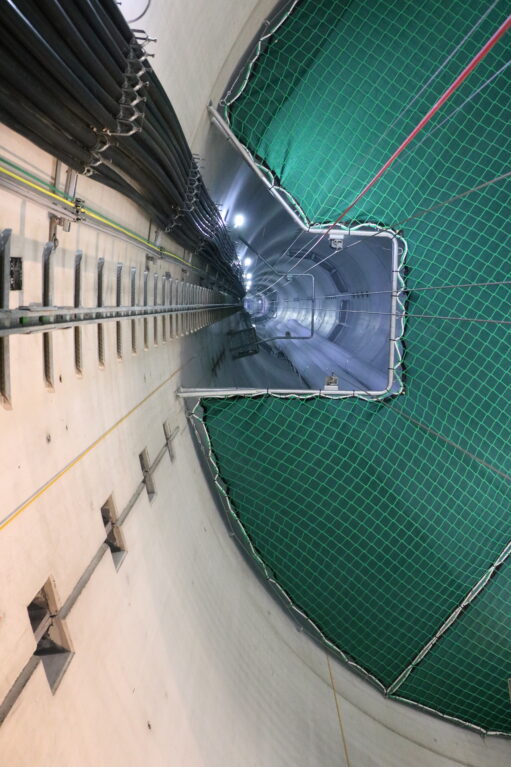

Klaus Wildrath hatte noch einige überraschende Fakten parat: Etwa, dass das Ringfundament der 207 Meter hohen Windräder lediglich 3 Meter tief im Boden ist, dass die Rotorblätter innen hohl sind und 3 Rotorblätter sich als die effizienteste Lösung erwiesen haben.

Ein besonderes Highlight war der Blick in ein Windrad. Foto: Franziska Fischer

Sich mit eigenen Augen ein Bild vor Ort machen

Immer wieder äußerten Teilnehmer/-innen sowohl beim ersten als auch beim zweiten Windpark ihre Überraschung darüber, wie leise sie die Windräder empfinden. Auch hier hat man weiter geforscht und von der Natur gelernt, denn die Rotorblätter der neueren Anlagen verfügen über Zacken an den Spitzen, ähnlich dem Gefieder einer Eule.

Lautstärke, Größe, Gesamtwirkung – all das sind Dinge, die man am besten vor Ort feststellen und erleben kann. Daher freut es uns umso mehr, dass sich so viele Menschen die Zeit genommen haben, sich mit eigenen Augen ein Bild vor Ort zu machen. Insgesamt war die Exkursion geprägt von großem Interesse, respektvollem Austausch und guter Laune, wofür wir uns herzlich bedanken möchten.

Unser besonderer Dank gilt dem Klima-Treff Eitorf, allen voran Carmen Ulmen und Christian Holz, die ehrenamtlich die Exkursion mitgestaltet und ihr Wissen so anschaulich mit uns geteilt haben.

Ermöglicht wurde diese Exkursion durch die Förderung im Rahmen des LEADER-Projektes „Servicestelle Energie- und Wärmewende“ mit Mitteln der Europäischen Union und des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die „Servicestelle Energie- und Wärmewende“ organisiert Exkursionen wie diese oder auch Veranstaltungen und Workshops rund um die regionale Energie- und Wärmewende. Sie haben Fragen, Ideen oder Themenwünsche? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

0 22 42 96 93 00

0 22 42 96 93 00